◆温度

温度と分子:冷たい氷も、熱いお湯も、分子レベルで見ると同じH2Oです。温度の差は、水分子の振動量の差として説明されています。 温度というのも、実に不思議なものです。電磁波と同様に、その実態が目に見えないので、かなり想像力を働かせないとわかりづらいかもかもしれません。

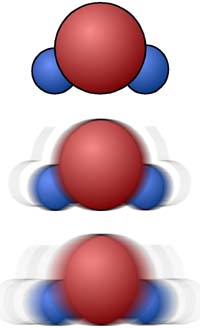

「氷は冷たい」、「お湯は熱い」など、感覚的には、われわれは温度を感じることがことができます。しかし、同じ水という物質で、この違いはどこからくるのでしょうか。氷も、沸騰するお湯も、H2Oという1つの酸素原子に2つの水素が結合した単純な分子でできています。

現在の物理学では、温度とは、これら物質を構成する分子もしくは原子の振動として説明されています。同じ水でも、氷とお湯では、水分子の振動量が違うのです。氷に比べて、お湯の水分子の方が激しく振動しているのです。

◆温度の上限下限

温度の違いは、分子や原子の振動量の違いです。仮に、ある原子が見えるとしましょう。例えば、目の前にあるミカンが何かの原子だと思ってください。

ミカンを手に持って、小刻みに震わせることはできます。さらに2倍の振幅で振ることもできるでしょう。それ以上振り回すと、ミカンはバラバラになってしまうかもしれませんが、もっと丈夫な物体であれば、限りなく乱暴に振り回すことができそうです。これから分かるように、温度には上限がないのです。何千度、何万度というとてつもない温度が、世の中には存在しています。

余談ですが、あまり振り回すと、ミカンがバラバラになってしまうように、ある温度に達すると、分子や原子もバラバラになってしまいます。これがプラズマという状態で、原子を構成する原子核と電子が遊離した状態になります。最近核融合の話題などでしばしば登場しているので、耳にしたこともあると思います。

一方、先ほどの手に持ったミカンの振動をどんどん小さくすることもできます。半分、4分の1の振動、と、どんどん振動を小さくすることはできますが、振動0、すなわち止まった状態よりも少ない振動を考えることはできません。

数学の世界や、身近なところでは銀行残高など、マイナスの状態を考えられる事象もありますが、自然界では、「ないものはない」で終わってしまうことも多いのです。真空よりも低い気圧が存在しないように、0以下を考えることができない世界もあるのです。

気圧の場合は、ある容器の中に、1つも分子や原子が存在しない状態が「真空」(0気圧)、温度の場合、すべての分子や原子の振動が止まった状態が絶対0度と呼ばれ、それ以下という状態は存在しないのです。その温度は、摂氏で言うと-273.15℃となります。

従って、マイナス何十度という温度は耳にしますが、マイナス何千度とか、マイナス何万度という言葉は聞いたことがないはずです。それらは、理論上ありえない温度なのです。

◆ケルビン

絶対温度体系ケルビン:摂氏-273.15度を0とした温度表記法。一般にはなじみの薄い単位ですが、最近では様々なところで目にするようになりました。絶対温度0(ゼロ)Kは、すべての分子や原子が静止した極低温の世界です。これより低い温度は世の中に存在しません。 車のスピードメーターが、止まっている状態を0としているように、絶対0度を温度の原点と考えるのは自然な発想でしょう。摂氏は、たまたま身近にあった水の融点を0とし、沸点までを100当分したものです。

絶対温度ケルビンは-273.15℃を0とし、メモリ間隔を今までの摂氏と同じ間隔にした新しい温度の表現法で、単位はKで表します。従って、0℃ = 273.15Kとなります。「今日は最低気温が280ケルビンだからコートを着て出よう」などとは、感覚的にすぐには順応しないでしょうが、物理の世界の国際単位系では、温度はK(ケルビン)で表すことになっています。

◆色温度

分子が完全に静止した絶対0度から徐々に温度を上げていくと、分子や原子が振動し始め、それに応じた波長の電磁波を放出するようになる。 さて、前置きが長くなってしまいましたが、これから本題に入ります。温度とは、分子や原子の振動でした。これは、エネルギーの一つの形です。従って、エネルギーを与えると原子は激しく振動し、われわれからは温度が上昇したと認識できます。

たとえば、ものを燃やしたとき、炭素と酸素がぶつかり合い、激しく振動します。この振動は、回りの空気にも伝播され、われわれが熱いと感じるのです。

また、燃焼のエネルギーは、多くの場合、電磁波という形にも姿を変えて放出されます。この時に放出される電磁波の波長は、原子の振動と密接な関係があることが知られています。

0(ゼロ)Kのときは、すべての原子が静止した状態なので、電磁波の放射もありません(波長無限大)。しかし、物体の温度を上げていくと、それに伴って電磁波を放射するようになります。はじめは、波長の長い、目に見えない電磁波を放射します。もっと温度を上げ、物体の温度が数百Kになったとき、放射する電磁波は、赤外線と呼ばれる領域に入ります。

さらに温度を上げ、1000K程度になると、可視光の領域に入ってきます。しかし、まだ波長の長い赤に偏っています。

温度が数千Kになると橙から黄色に発光するようになり、5000〜6000Kになると黄色から白色に光るようになります。さらに温度を上げ、7000〜8000Kになると青みがかってきます。

温度とスペクトル分布:高温に耐える、まったく光を反射しない黒い球体を思い浮かべてください。その球を徐々に熱していきます。やがて発光しはじめ、2千度くらいで赤っぽい光を出すようになります。さらに熱して行くと、スペクトル分布は短波長側にずれ、5千度くらいで黄色から白色の光を出すようになります。8千度ほどに熱するとスペクトルは青に近づき、全体的に青白く発光するようになります。このように、温度とスペクトル分布は密接に関係しているので、逆にスペクトルを分析することによってその物体の温度を推測することができます。遠く離れた星の温度などは、このようにして測定しています。 このように、物体の温度と色という一見関係なさそうなものが、実は密接な関係があったのです。このことから、逆に発光物体の色の偏りを表すのに温度を使うようになりました。

天文関係の人々は、星の色を表すのに温度を使用するのが当り前となっていますが、身近なところでも、電球、蛍光灯、ブラウン管なども色温度で表現するのが一般的になってきました。

たとえば、「このディスプレーは色温度が高い」というと、普通より青みがかっていることをさします。また、「白熱球は色温度が低い」という表現もよく使われます。人間の感覚である「暖色」、「寒色」は、色温度で言うと、「色温度が低い」、「色温度が高い」に対応し、温度という意味では逆になるので注意してください。

◆太陽光線の色温度

恒星が光を発していなかったら、宇宙空間は完全に暗黒の世界となっていたでしょう。夜空には一つも星がなく、太陽の恵みもありえないのです。しかし、恒星と呼ばれている星は、水素の核融合反応により、高い温度を持ち、その温度に応じたさまざまな波長の電磁波を放射しています。その中の可視光が夜空にまたたく星としてわれわれに見えているのです。

われわれの眼は、低照度の色認識が極端に低下するので、星の色の違いは分かり難くなっていますが、明るい星だと、「赤っぽい星」や「青っぽい星」くらいの違いは分かります。しかし、ポジフィルムなどで、夜空の長時間露光写真を撮ると、実にさまざまな色の星が写し取れます。1つ1つの星は全部、驚くほど色が違うのです。これは、まさにその星固有の表面温度の違いです。

われわれ太陽系の母なる太陽も、まぎれもなく恒星の1つですから、夜空の星と同様に、固有の色温度を持っています。太陽の場合、それが5500Kという色温度です。地球表面上からみた太陽の色は、季節や太陽高度、天候によって変化を受けます。たとえば、朝夕は色温度が低くなり、曇天時は色温度が高くなることが知られています。しかし、晴天時の日中、地表にふりそそぎ、われわれが「白色光」と呼んでいる最も自然な光、「太陽光」の色は、ほぼ5500Kであり、やや黄色側にシフトした光です。

◆生物と色温度

何億年もの間、地球上の生物は、さんさんとふりそそぐ太陽光のもとで進化してきました。1億年前と現在では、大気の成分も異なっているでしょうから、紫外線量などは多少違うかもしれませんが、太陽の色温度は、さほど変化はなかったでしょう。その環境下で生物は眼という感覚器を創り出したのです。これは、すばらしいことです。かなり原始的な生物であるミドリムシでさえ、光の感覚器を持ち、光の方向に向かって移動していく能力を持っています。

もっと高等動物になると、光の明暗や方向だけでなく、レンズによって像を結び、ものの形状が認識できる能力を持つようになります。

さらに、光の波長の違いも、異なる「色」として認識できるようになり、外界をカラー映像で見ることができるようになったのです。

生物の眼とカメラはよく比較されますが、眼は、カメラなどがまだ及ばないすばらしい能力を持っています。

◆すばらしき生物の眼

最近の全自動の高級1眼レフなどは、かなり進化してはいますが、自動露出、オートフォーカス機能などは、何万年も前から両生類の眼でも実現されています。

お昼休みに、公園で本を読んでいる同じ人間が、夜、寝る前に電気スタンドのもとで続きを読むことができます。この2つの場面の光量を比較すると、実は数百倍も異なっているのです。しかし、普段われわれは、それほど差があるとは感じずに生活しています。これは眼の作りが優れていることにほかなりません。

また、40cmの距離で本を読みながら、ふと窓の外に目をやると、瞬時に何十kmも離れた遠くの景色にフォーカスが合います。

さらに、生物の眼では何気なく行われていて、カメラではまだ実現できていない機能があります。それは、色温度の自動補正です。

生物の眼は、前述のように、太陽光のもとで創られてきたので、5500Kの色温度の太陽光で最も正しく色の認識ができるようになっています。しかしながら、朝や夕方の赤い光の中でも、それほど外界の色の変化は感じません。白熱電球の下で見る紙も、日中の太陽光で見る紙も、どちらも「白」と認識できます。これは人間の眼(正確には眼ではなく、脳なのですが)が優れているからです。

日中の紙の色と、夕方や電球の下で見る紙の色は、本当はかなり異なります。写真を撮ってみるとその違いがよく分かると思います。人間の認識している映像は、記憶にあるものの色(たとえば、紙は白いことを経験上知っている)を頼りに、自動的に補正しているのです。色付きのサングラスをかけたときなども、しばらくすると、紙はおおむね白く見えるようになるのが不思議です。

しかし、洋服の生地の色合いなど、店内で見る色と、屋外で見る色がかなり異なっていて、失敗をされた経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。補正するにも限界があるのです。

一般的な蛍光灯の光は、スペクトルが連続していません。通常の蛍光灯は、異なった波長にピークを持つ数種類の蛍光塗料を蛍光管に塗り、発光させているものです。

しかも、人間の眼は、黄色〜緑色に対して、最も感度が良いので、明るさを増すために、黄緑色が効率よく放射する蛍光剤が使われています。

人間の眼の自動色温度補正機能により、普段あまり気づかないかもしれませんが、通常の蛍光灯は、実は緑がかった色なのです。写真を撮る人は、有名な「緑かぶり」という現象としてご存知の方も多いでしょう。蛍光灯の光だけで写真を撮ると、まるで緑色のフィルターをつけたかのように、写真全体が緑がかってしまうのです。

◆色温度が生物に与える影響

太陽光線(上)のスペクトル分布は、ほぼ連続した滑らかな曲線になりますが、一般の蛍光灯や水銀灯などは、ピークを持った不連続な分布になります。 色温度のずれは、生物にどのような影響を与えるのでしょうか。この研究は比較的新しいテーマであり、数値的なデータとしても捕らえ難いので、実はまだあまりまとめられていません。しかし、各機関の実験結果としては、さまざまな興味深い報告があります。

最近、色温度のずれは、生物の精神面で与える影響が大きいのではないかと言われています。われわれは、太陽光と同じ5500Kの連続スペクトルではない光のもとでも、あまり不自由なく生活することができます。しかし、白いものを白く見ようとするように、常にこの色温度補正の機能が働くので、疲れ方が違うと言われています。微妙な色の差が分からなくなるので、視認性が悪くなり、眼や脳の疲れが累積して、ストレスになったり、視力の悪化を招いたりすることも十分に考えられます。これは人間だけではなく、今まで太陽のもとで進化してきたあらゆる生物にとっても同じなのではないでしょうか。

生物に必要なのは、光の「量」ではなく、「質」であると考える人が多くなってきました。

◆フルスペクトルライト

このように、色温度がずれていたり、スペクトルが連続していないことが、生物に悪影響を与えることが言われはじめ、一部のメーカーで新しい設計基準によるライトが開発されました。

今までの照明器具のように、明るさを追求したり、製造コストを下げることに重点を置くのではなく、太陽光線のスペクトル分布を分析することから始まり、どれだけ太陽光線に近づけられるかという挑戦がなされたのです。光の量ではなく、質をとことん追求した設計思想です。色温度はもちろん5500Kに近くなるように設計されています。

さらに、蛍光材の種類を通常の蛍光灯よりも多く使い、太陽光線をシミュレートした、ほぼ連続したスペクトルが得られるようになっています。これがフルスペクトルライトと呼ばれるもので、日中活動する地球上のあらゆる生物に効果的だとされています。

視認性がよくなるので、疲れや間違いが少なくなり、人間の場合、学童の知能があがったという報告もあります。

小動物の研究では、拒食だった個体が、照明をフルスペクトルライトに変えただけで治ったという話もよく聞きます。

焚き火の光から始まり、人間の創り出した人工的な光は、ここへ来てようやく太陽光線に一歩近づいたのです。

◆可視光

連続した電磁波の中で、人間が眼で色として認識できる波長域の電磁波を「可視光」と呼びます。これは、人間が作った言葉ですから、たまたま人間の眼に見える光のことを指しています。正確には、「人間の可視光」と呼ぶべきかもしれません。

実は、電磁波の中の、眼で見える波長域の範囲は、生物の種によって、あるいは、個体によっても違っているのが普通です。

人間の場合、一般的に380nm(紫)から770nm(赤)までが見えるとされています(1nm:ナノメートル:は、1mmの1000000分の1)。そして、すべての生物が、この範囲の光を見ているとは限りません。もっと範囲の狭いもの、広いもの、あるいは波長域がずれているものもあります。

たとえば、ヘビは、ピットと呼ばれる独特な器官を持っており、赤外線を見ることができます。そのおかげで、暗闇でもねずみを追いかけることができるのです。

逆に、ミツバチや蛾などの昆虫類の可視光もわれわれとはかなり異なり、紫外線側に領域がずれていることが知られています。

◆赤外線・紫外線

赤外線、可視光、紫外線の関係:可視光近傍の電磁波は、図のように分類されている。波長の単位はnm(ナノメートル)。 可視光の中で、赤や黄色などの波長の長い光が最も遠くまで届き、青や紫などの波長の短い光は、物質に反射や吸収されやすく、遠くまで届きにくい性質があります。

では、可視光の外側、すなわち、赤外線や紫外線はどうでしょうか。

赤外線も、紫外線も、単にわれわれの可視域から外れて、われわれ人間には「見えない」というだけで、電磁波としては可視光と何ら変わりはなく、その特性も可視光と連続したものです。

・赤外線

波長の長い赤外線は物体を暖める作用があります。 赤外線は赤よりも波長の長い電磁波なので、赤よりもさらに、ものに妨害されない性質を持っています。

太陽に手をかざして見てください。光に温かさを感じるでしょう。それが赤外線です。

身近なところでは、湯の入ったやかん、白熱球などの横に手を置いただけで、熱を感じます(上に手をかざすと、熱された空気で熱く感じますが、空気の影響をあまり受けない横や下でも熱は感じます)。

これは、物体から放射された赤外線が、われわれの皮膚に吸収され、熱エネルギーに変換されているのです。

赤外線にも、さまざまな波長のものがあります。一般には、赤のすぐ外側にある近赤外線、さらに外側の遠赤外線に分けられています。最近、「遠赤外線」という言葉をよく聞くようになりましたが、これは、赤外線の中でも、特に波長の長いものを指しています。可視光領域では、青が空気中の粒子に最も反射されやすく、赤が反射されにくい性質があることをお話しました。赤外域でも、これと同じ事が起こっています。すなはち、近赤外線は、われわれの皮膚の表面で反射もしくは吸収されてしまいますが、遠赤外線は内部まで浸透すると言われています。

爬虫類などは、変温動物といわれ、自らの力で体温をコントロールする機能を持っていません。よく爬虫類が日光浴をしている光景に出会いますが、彼らは活動前に十分体を暖めているのです。太陽光線の中の赤外線によって、彼らのからだは暖められ、はじめて活動できるようになるのです。

・紫外線

紫外線も赤外線と同様、われわれの網膜で色として認識できない電磁波です。たまたま網膜が刺激を受けないというだけで、戸外では、可視光といっしょに、紫外線も天空からさんさんと降りそそいでいます。紫外線は紫よりもさらに波長が短く、ものに反射や吸収されやすい性質を持っています。ガラス1枚透過することができず、水の中もほとんど進むことができません。

このような性質だけを見ていると、紫外線は弱い電磁波のようなイメージを持つかもしれませんが、決してそのようなことはなく、逆に、色温度の説明からもわかるように、非常に高いエネルギーを持っています。

さらに、ものに吸収されやすい性質ということは、むしろ危ない面を持っています。吸収された電磁波のエネルギーは、何らかの形の別のエネルギーに変換され、物体に作用を及ぼします。

われわれが日焼けをするのは、紫外線の影響です。日焼けは、一種のやけどで、紫外線の強いエネルギーによって、皮膚の細胞が破壊されているのです。

この紫外線の細胞を破壊する作用を逆に利用しているのが、殺菌灯です。

紫外線も赤外線と同様に、波長によって、作用が異なるので、ある区切りで分割して別の名前が付けられています。紫のすぐ外側、380nmから320nmの紫外線はUV-A(UV:Ultra Violet)と呼ばれ、視認性と演色指数(色を正しく見せる度合い)を高めることが知られています。それによって、生物を活動的にさせ、食欲増進や正常な繁殖行動をもたらす作用があります。

UV-Aよりもさらに外側にはUV-Bがあります。波長域でいうと、320nmから、290nm付近の領域です。この領域が、実は生物にとって最も重要な役割を持っています。UV-Bの外側には、さらに波長の短いUV-C(波長290nmから260nm)がありますが、自然界ではほとんどがオゾン層で吸収されてしまい、地表にはあまり届いていません。殺菌灯などに利用されている、生物にとっては危険な波長域です。

余談ですが、最近フロンガスによる、オゾンホールが話題になっています。今まで大気上層のオゾン層で遮断されていたこれら短い波長の電磁波が、オゾン層の破壊によって、地表に届く確率が高くなってきたことが問題となっているのです。これによる皮膚癌の発生や、その他生物に与える影響が危惧されています。

◆UV-Bとカルシウム

紫外線とビタミンD:多くの生物では、紫外線(UVB)の働きによって、皮下に活性化ビタミンDを合成する。活性化されたビタミンDは、血中カルシウム濃度の調整、骨の代謝、食物からのカルシウム吸収率など、カルシウムと深いかかわりをもつ。 毒と薬は紙一重と言われるように、紫外線も危険な電磁波である反面、生物にとっては、なくてはならない電磁波です。

われわれ脊柱動物の仲間は、骨によって体を支えており、骨の主成分はカルシウムです。カルシウムは骨を形成するためだけに使われるのではなく、生物のあらゆる活動に使用されています。筋肉の収縮も、神経系の情報伝達にもカルシウムは活躍しています。従って、骨は、体を支える機能のほかに、生物のカルシウム貯蔵庫としての役割も大きいのです。

そのカルシウムの代謝に最も関係してくるのが、ビタミンDです。ビタミンDは、消化管のカルシウム吸収効率を高めたり、骨や歯の石灰化の促進に関与しています。

では、そのビタミンDはどこから得られるのでしょうか。実は、そこに紫外線が大いに関係してくるのです。

カルシウムだけをいくら経口摂取しても、あまり体内に吸収されません。効率よく吸収するには、ビタミンDが必要です。しかし、ビタミンDもいくらカルシウムといっしょに食べても、単にカルシウム吸収効率を上げ、血中のカルシウム濃度を高めるだけです。高濃度の血中カルシウムが持続すると、さまざまな組織にカルシウムが析出し、逆に生命に取って危険な状態になってしまいます。

吸収したカルシウムを正しく利用するためには、紫外線によって皮下で活性化されたビタミンDが必要となります。

その活性化ビタミンDの合成に作用するのが、紫外線の中でも比較的波長の短いUV-Bなのです。極端な話、今まで太陽光線のもとで進化してきた日中活動する生物は、UV-Bなしでは生きていけない体の構造になっているのです。

室内にこもりがちで、外で遊ばない子供たちに、くる病が多いのも、これで説明がつくでしょう。この場合、いくら栄養満点の食事をしても効果がありません。

成人に見られる骨軟化症や、骨粗鬆症も、紫外線不足が原因になっている場合が多いのです。

日本列島に住むわれわれは、普段あまり紫外線不足について考える機会がありませんが、北欧などのように、より緯度の高い地域に住む人たちにとっては、大変大きな問題です。少しでも日が射すと、積極的に日光浴をし、健康に注意している人は、室内の照明に、紫外線を含むフルスペクトルライトを使用しています。

◆生活環境の光源

生活環境にも、まったく同様のことが言えます。多くの人たちは、空間や食事、温度や湿度には気を使いますが、光の質について注目され出したのは、比較的最近です。 現在、文明社会では、子供から大人まで、ほとんどが室内で過ごす生活を送っています。したがって、彼らに与えられる光は、人工光線です。 いくら良い食事をとっても、ビタミン剤を摂取しても、正しい光無しではストレスがたまり、体に不調をきたします。それほど光は重要であることがわかってきました。「光の質」はあらゆる生物に影響を与えます。色温度や演色指数は精神状態に影響を与え、脳の発達に影響すると言われています。また、ビタミンDを活性化するための紫外線は不可欠な要素です。

人工的に赤外線を得るのは、比較的簡単なことです。ろうそくの炎からも出ていますし、エジソンの発明した最初の電球からも赤外線は出ていました。赤外線目的の場合は、これらの白熱式の電球が優れています。

問題は、紫外線の方です。これは、比較的最近の、蛍光灯の発明まで待たなければなりませんでした。

最近は、いくつかの紫外線を放射する商品が販売されていますが、現在の技術レベルでも、まだ、効率よく紫外線を放射するのは難しいようです。

では、人工照明を使う場合、紫外線は多ければ多いほど良いのでしょうか。それでしたら、紫外線灯をたくさんつければ良さそうです。しかし、それは生き物を大変危険な状態にさらすことになります。

今までの説明にもあった通り、紫外線は、見えない電磁波です。どんなに強い紫外線が出ていても、われわれには真っ暗闇です。多くの哺乳類や爬虫類は、眼に光の量を調整する虹彩があります。明るいところでは小さくなり、暗いところでは、開きます。

この調節機構は、実は可視光の量に反応するようにできています。従って、可視光よりも紫外線の照射が多い場合、瞳孔が開いた状態で紫外線を浴びることになります。紫外線は細胞を破壊する作用がありますので、長時間紫外線だけが強い環境にいると、失明の恐れがあります。同じ量の紫外線でも、太陽光に準じた可視光が同時に照射されていれば、虹彩も閉じ、失明の心配はなくなるでしょう。

このように紫外線だけを当てたり、紫外線が足りなそうなので、紫外線灯を追加することは、かなり危険なことなのです。それに見合った可視光も同時に増やさなければなりません。

現在、フルスペクトルライトと呼ばれる蛍光灯は各種販売されています(元来、「フルスペクトルライト」という言葉は、アメリカDURO-TEST社が作り出した造語です。多種類の蛍光材を使い、太陽光にできるだけ近づけた連続したスペクトルを放射するライトという意味で使われましたが、最近は紫外線が出ていれば色がアンバランスでもフルスペクトルライトと呼ばれたり、間違った使い方が目に付きます)。しかし、紫外線の必要性がうたわれはじめてから、紫外線が強ければ強いほど良いかのごとく、メーカーがあおりたてているきらいがあります。必ずしも「多い方が良い」とは限りません。何よりも、可視光とのバランスが大切です。その点は十分注意してください。

自然界の紫外線量は、刻々と変化しています。緯度、時間、季節によって、驚くほど違うものです。その変化までシミュレートするのは大変困難なため、普通の使用状況では日中12〜15時間つけ放しにしているでしょう。そのため、比較的マイルドな紫外線放射率のフルスペクトルライトを選択するのが安全です。

照明器具を選ぶ選択基準は、「どれだけ明るいか」ではなく、「いかに太陽に近いか」ということが重要なポイントなのです。