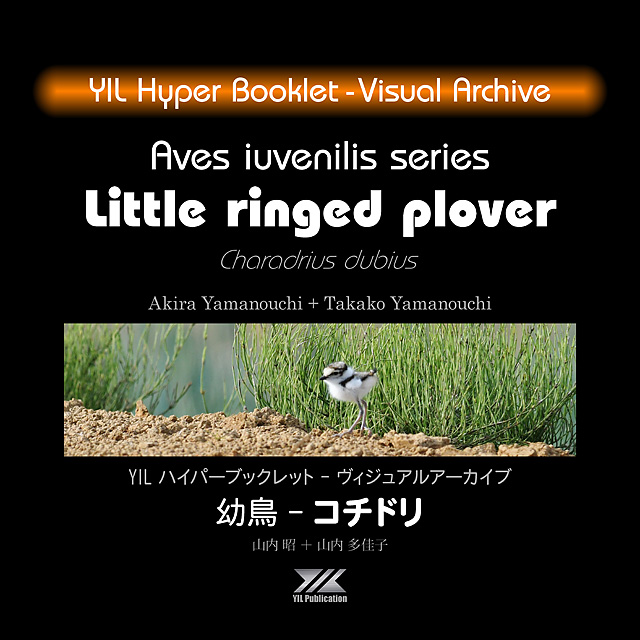

(Charadrius dubius)

(Charadrius dubius)

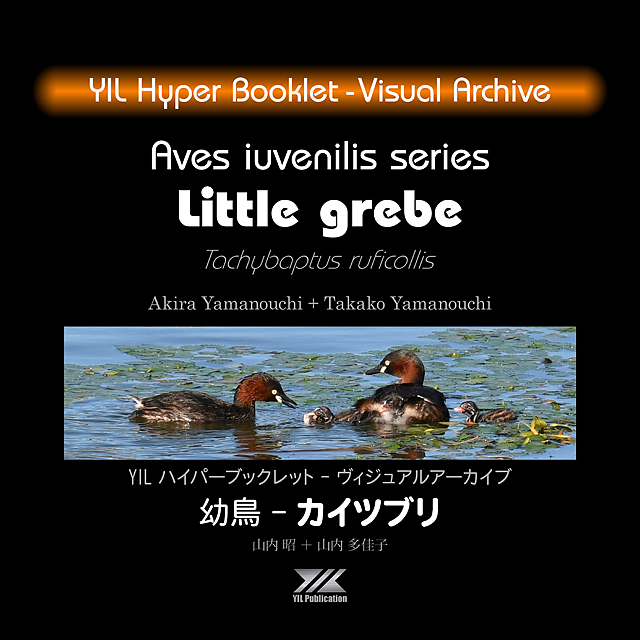

(Tachybaptus ruficollis)

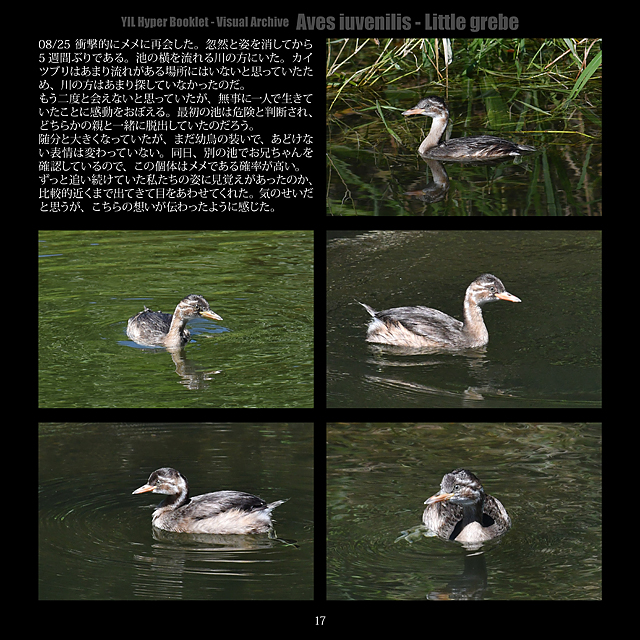

この動作を私たちは「飛脚」と呼んでいます。 カイツブリはみなやるようで、突然水面上を走りだし、高速移動します。

なかなか上空は飛んでくれませんが、飛脚の延長として水面近くを低空飛行することがあります。

カイツブリの脚は真後ろに付いているので、着水するときはカモのように前に脚を出したりせず、むしろ脚は後ろに跳ね上げて胴体から男らしくドーンと着水します。陸地に着陸は無理そうです。

はじめに

以前からカイツブリの子育てシーンを撮影したいと思っていました。カイツブリは全国的にも減少傾向がみられるようで、繁殖はあまりうまく行っていないのでしょう。水がきれいな湖沼の減少、天敵となる外来種の増加などが主な原因と考えられています。いつも行くフィールドは大型の池が3 つある20ha ほどの広大な公園ですが、通常1 ペア見られれば良い方です。

そんなある日、背中がデコボコしているカイツブリを見つけ、すぐに望遠レンズで覗いて確認しました。

「子供だ!!!」

あとは無我夢中で撮影しました。1 羽の親に3羽の雛が乗っていました。

その日からこの子たちが自立するまでの成長記録を撮ろうと思い、ほぼ毎週、暴風の中も、炎天下でも通い続けました。

途中、自然界の厳しさも見せられました。日本で太古の昔から生きてきた動物が、近年の人間の心無い行為によって生存の危機に直面しているという状況は許されるものではありません。今回、カイツブリの雛の成長を追うごとに、私たちの自然に対する想いや外来種に対する考え方も変わってきました。

本ブックレットはそんな記録をまとめたものです。

彼らが安心して暮らせない、と感じたならば、それは100%人間のせいです。このブックレットが少しでも彼らの環境を良くすることにつながれば幸いです。

山内 昭・多佳子

「幼鳥:カイツブリ」はYILハイパーブックレットとしてYILストアにて販売しております。下記リンク先からお求めいただけます。

ある日出会ったカイツブリ親子の成長記録写真集です。

カイツブリの親は雛を背中に乗せて育てることが知られていますが、その雛たちが苦難を乗り越えて成長し、巣だって独立するまでの過程を記録したものです。

102枚の写真で、カイツブリの時系列的な成長をお見せします。

カイツブリは現在、生息環境の減少や外来種の影響などによって減少している種です。私たち人間がこれからすべきこと、自然への取り組みのヒントになれれば幸いです。

著者:山内 昭、山内 多佳子

発行日:2018年09月30日

使用機材

ボディ Nikon D500、D5600

レンズ Nikon AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)

Nikon AF-S NIKKOR 200-500m m f/5.6E ED VR

ブックレット仕様

20㎝×20㎝正方形矩形20ページ

全ページ写真品質フルカラー印刷

ビニールカバー付

はじめに

野鳥との出会いはいつも偶然の産物です。ある日、 ヒバリの撮影をしていたら、畑の真ん中にずっとうずくまっているコチドリを見つけました。どこか具合が悪いのかと思いましたが、時々立ち上がって歩き回り、しばらくするとまた同じ位置でうずくまりました。

「卵だ」

親が立ちあがった時に望遠レンズで覗くと、畑に掘られた小さな窪みにいくつかの卵があり、それを一生懸命温めていました。

昼ごろ、4 つの卵が確認できましたが、夕方に再度確認すると、1 匹の雛が親の後ろから顔を出している状態でした。

「生まれた」

それからは、もうコチドリで頭がいっぱいになってしまい、この子たちが巣立つまでの記録を取ろうと思い立ちました。梅雨の季節なので、天気が悪い日は行けませんでしたが、可能な限り、仕事と雨の合間をぬって撮影に出かけました。

驚かされたのは、親子の愛情です。夫婦交代で献身的に行われる抱卵、人やカラス、猛禽類などの天敵が現れたときに見せる親の偽傷行動(鳴きながら傷ついたふりをしてそちらに注意を引きつける)、親に甘える雛たちの愛らしい行動、どれも生物とし

ての根源であり、癒される微笑ましい振る舞いです。

本ブックレットはそんな記録をまとめたものです。

コチドリたちの幸せを願って。

山内昭・多佳子

「幼鳥:コチドリ」はYILハイパーブックレットとしてYILストアにて販売しております。下記リンク先からお求めいただけます。

雛の孵化から追いかけたコチドリの成長記録写真集です。

コチドリファン必見です。

82枚の写真で、コチドリの親子の愛を表現しています。

親鳥の献身的な抱卵や自らを犠牲にした偽傷行動、親に甘える雛たちの姿。

世知辛い世の中で、何かを思い出させてくれる一冊になっていると自負しております。

著者:山内 昭、山内 多佳子

発行日:2018年07月07日

使用機材

ボディ Nikon D500、D5600

レンズ Nikon AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)

AF-S NIKKOR 200-500m m f/5.6E ED VR

ブックレット仕様

20㎝×20㎝正方形矩形20ページ

全ページ写真品質フルカラー印刷

ビニールカバー付

Phoenicurus auroreus

関東地方では冬鳥です。

オスは色彩が綺麗で人気が高い鳥ですが、個人的にはジョウビタキのメスがダントツに可愛らしいと思います。

背中を見せてこちらを見る。これをされるともうダメです。このポーズで自分が可愛く見えることを知っているかのようです。

(Alcedo atthis)

野鳥撮影をはじめて、まずカワセミに魅せられてしまう人は多いのではないでしょうか。

青い生き物はそう多くはないので、最初に見た時は衝撃的でした。しかも、単に青いのではなく、金属光沢のあるシアンと青、緑が混在する不思議な色合いです。後に構造色であることを知りました。あのモルフォ蝶などと同様、色素ではなく、電子顕微鏡レベルの微細な構造によって青い波長だけ選択的に反射しているのです。

お腹は橙色で、頬や顎に白い班があり、大変色鮮やかで、人気が高いのもうなづけます。

その一方で、体は比較的小さく、高速に飛翔します。背のシアンは反射率も高く、また構造色であるが故、見る角度と太陽との関係で明るさや色合いが変わり、露出決定も困難なターゲットです。飛翔写真はなかなか撮らせてくれません。