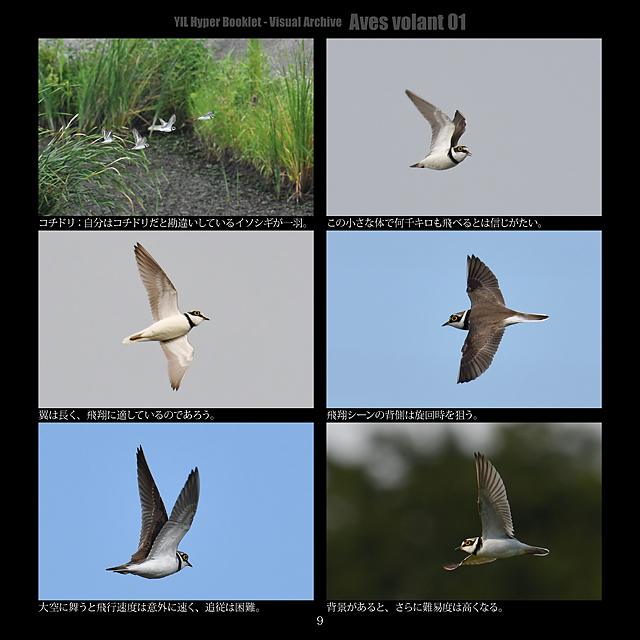

(Charadrius dubius)

(Charadrius dubius)

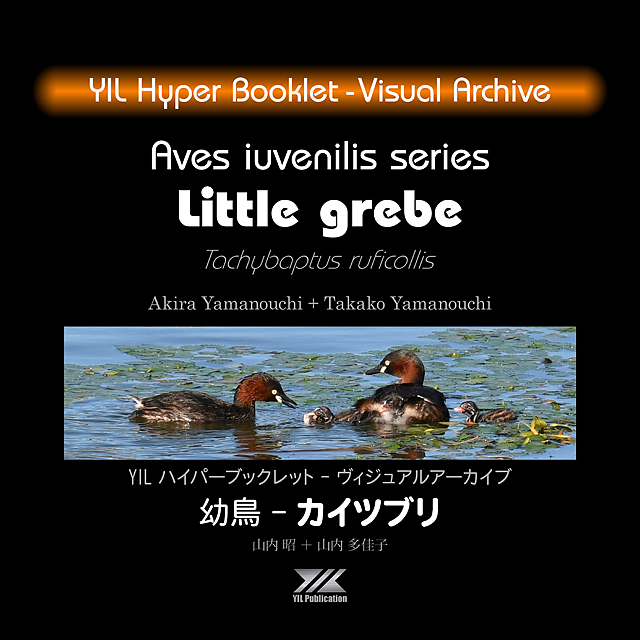

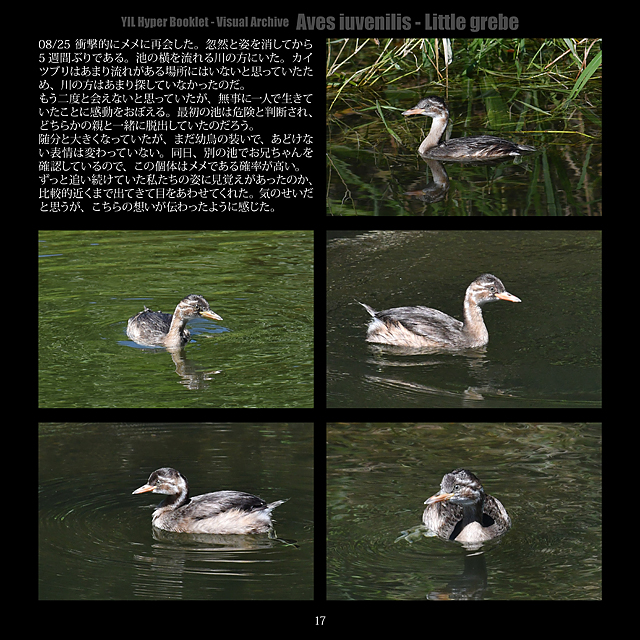

(Tachybaptus ruficollis)

この動作を私たちは「飛脚」と呼んでいます。 カイツブリはみなやるようで、突然水面上を走りだし、高速移動します。

なかなか上空は飛んでくれませんが、飛脚の延長として水面近くを低空飛行することがあります。

カイツブリの脚は真後ろに付いているので、着水するときはカモのように前に脚を出したりせず、むしろ脚は後ろに跳ね上げて胴体から男らしくドーンと着水します。陸地に着陸は無理そうです。

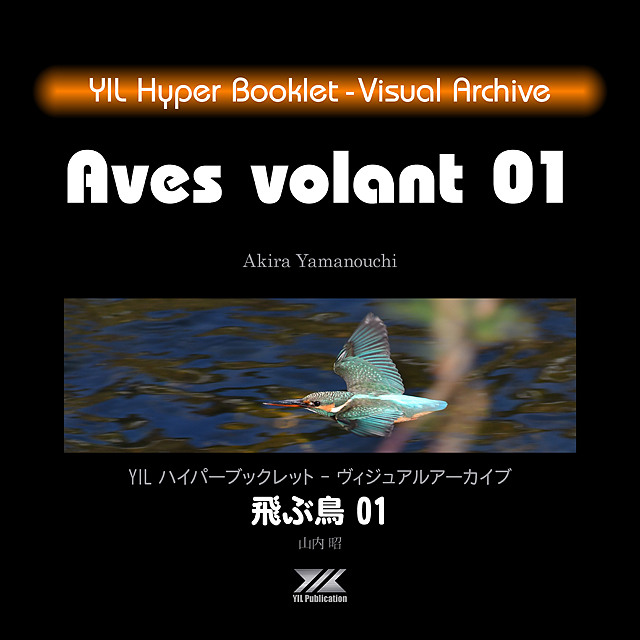

はじめに

二十年前は、カラスやサギに種類があることも知らない素人でした。しかし、ある獣医大学で情報学の授業を持つことになり、そこで出会った某K 博士の話を聞くうちに、野鳥の世界に引き込まれてしまいました。以前から撮影は仕事でしたが、いざ野鳥の写真を撮ろうと思うと、実に難しく、奥が深いのです。カメラマンが接する被写体の中で、野鳥はかなり難しいターゲットでしょう。動きが速いこと、背景が刻々と変化して露出決定が困難なこと、小さい上に近寄れないこと、などがあげられます。野鳥は簡単には撮らせてくれません。しかし、難しいが故にのめり込むことになります。

某K 博士からは、図鑑的な写真は何十年も前から先達がほぼすべての種の美しい写真を撮られているので、「枝にとまった写真ではなく、今までにない写真」を撮るよう指導されました。

野鳥を観察しているうちに、個人的には飛翔形に魅せられました。地上ではどこか滑稽で不器用な動作をしている野鳥たちも、ひとたび大空に舞うと何と美しいことか。航空力学的にも無駄のない完璧であろうフォルムに魅了されました。その姿を何とか記録として残したいと思い、挑戦がはじまりました。なかなか満足できる写真は撮れず、ライフワークになると思いますが、撮りはじめて十年ほどになるので、一度まとめてみることにしました。

これから野鳥撮影をはじめられる方々に、少しでも参考になれば幸いです。

山内 昭

「飛ぶ鳥」はYILハイパーブックレットとしてYILストアにて販売しております。下記リンク先からお求めいただけます。

ここ10年ほど撮りためた野鳥の飛翔写真集です。

鳥の専門家でいらっしゃる某K博士の「とまった鳥ではなく、山さんしか撮れない写真を撮りなさい」とのアドバイスを守り、個人的にも魅了された飛翔写真にこだわって撮り続けてきました。

まだまだ満足できるレベルではありませんが、区切りとして一度まとめてみました。

キジ、カルガモ、カワラバト、キジバト、カワウ、ゴイサギ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、コチドリ、イソシギ、ミサゴ、トビ、ハイタカ、オオタカ、ノスリ、カワセミ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ヒバリ、アマツバメ、ツバメ、イワツバメ、イソヒヨドリ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ

の飛翔写真が掲載されています。

著者:山内 昭

発行日:2019年02月12日

使用機材

ボディ Nikon D1x、D2xs、D300s、D500

レンズ Nikon AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF) + TC-20E III

Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF)

ブックレット仕様

20㎝×20㎝正方形矩形20ページ

全ページ写真品質フルカラー印刷

ビニールカバー付

はじめに

以前からカイツブリの子育てシーンを撮影したいと思っていました。カイツブリは全国的にも減少傾向がみられるようで、繁殖はあまりうまく行っていないのでしょう。水がきれいな湖沼の減少、天敵となる外来種の増加などが主な原因と考えられています。いつも行くフィールドは大型の池が3 つある20ha ほどの広大な公園ですが、通常1 ペア見られれば良い方です。

そんなある日、背中がデコボコしているカイツブリを見つけ、すぐに望遠レンズで覗いて確認しました。

「子供だ!!!」

あとは無我夢中で撮影しました。1 羽の親に3羽の雛が乗っていました。

その日からこの子たちが自立するまでの成長記録を撮ろうと思い、ほぼ毎週、暴風の中も、炎天下でも通い続けました。

途中、自然界の厳しさも見せられました。日本で太古の昔から生きてきた動物が、近年の人間の心無い行為によって生存の危機に直面しているという状況は許されるものではありません。今回、カイツブリの雛の成長を追うごとに、私たちの自然に対する想いや外来種に対する考え方も変わってきました。

本ブックレットはそんな記録をまとめたものです。

彼らが安心して暮らせない、と感じたならば、それは100%人間のせいです。このブックレットが少しでも彼らの環境を良くすることにつながれば幸いです。

山内 昭・多佳子

「幼鳥:カイツブリ」はYILハイパーブックレットとしてYILストアにて販売しております。下記リンク先からお求めいただけます。

ある日出会ったカイツブリ親子の成長記録写真集です。

カイツブリの親は雛を背中に乗せて育てることが知られていますが、その雛たちが苦難を乗り越えて成長し、巣だって独立するまでの過程を記録したものです。

102枚の写真で、カイツブリの時系列的な成長をお見せします。

カイツブリは現在、生息環境の減少や外来種の影響などによって減少している種です。私たち人間がこれからすべきこと、自然への取り組みのヒントになれれば幸いです。

著者:山内 昭、山内 多佳子

発行日:2018年09月30日

使用機材

ボディ Nikon D500、D5600

レンズ Nikon AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)

Nikon AF-S NIKKOR 200-500m m f/5.6E ED VR

ブックレット仕様

20㎝×20㎝正方形矩形20ページ

全ページ写真品質フルカラー印刷

ビニールカバー付

はじめに

野鳥との出会いはいつも偶然の産物です。ある日、 ヒバリの撮影をしていたら、畑の真ん中にずっとうずくまっているコチドリを見つけました。どこか具合が悪いのかと思いましたが、時々立ち上がって歩き回り、しばらくするとまた同じ位置でうずくまりました。

「卵だ」

親が立ちあがった時に望遠レンズで覗くと、畑に掘られた小さな窪みにいくつかの卵があり、それを一生懸命温めていました。

昼ごろ、4 つの卵が確認できましたが、夕方に再度確認すると、1 匹の雛が親の後ろから顔を出している状態でした。

「生まれた」

それからは、もうコチドリで頭がいっぱいになってしまい、この子たちが巣立つまでの記録を取ろうと思い立ちました。梅雨の季節なので、天気が悪い日は行けませんでしたが、可能な限り、仕事と雨の合間をぬって撮影に出かけました。

驚かされたのは、親子の愛情です。夫婦交代で献身的に行われる抱卵、人やカラス、猛禽類などの天敵が現れたときに見せる親の偽傷行動(鳴きながら傷ついたふりをしてそちらに注意を引きつける)、親に甘える雛たちの愛らしい行動、どれも生物とし

ての根源であり、癒される微笑ましい振る舞いです。

本ブックレットはそんな記録をまとめたものです。

コチドリたちの幸せを願って。

山内昭・多佳子

「幼鳥:コチドリ」はYILハイパーブックレットとしてYILストアにて販売しております。下記リンク先からお求めいただけます。

雛の孵化から追いかけたコチドリの成長記録写真集です。

コチドリファン必見です。

82枚の写真で、コチドリの親子の愛を表現しています。

親鳥の献身的な抱卵や自らを犠牲にした偽傷行動、親に甘える雛たちの姿。

世知辛い世の中で、何かを思い出させてくれる一冊になっていると自負しております。

著者:山内 昭、山内 多佳子

発行日:2018年07月07日

使用機材

ボディ Nikon D500、D5600

レンズ Nikon AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)

AF-S NIKKOR 200-500m m f/5.6E ED VR

ブックレット仕様

20㎝×20㎝正方形矩形20ページ

全ページ写真品質フルカラー印刷

ビニールカバー付

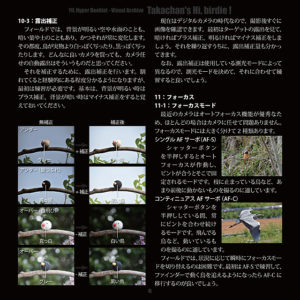

2017年夏、妻が急に野鳥に興味を示してきました。私の野鳥撮影に付き合わされているうちに、自分も撮ってみたいと思うようになったようで、大変喜ばしいことです。

これは良い機会だと思ったので、熱が冷めないうちに一眼レフのセットを買いにカメラ量販店 に行きました。今までの経験から、野鳥を撮るにはやはり光学ファインダーの一眼レフ+望遠レンズにこだわりたいと思っています。また、フォーマットも最低でもAPS-C以上欲しいところです。

問題は彼女が持てるセットがあるかどうかです。身長150㎝で体重40㎏以下、懸垂は一回もできない非力さです。まずは色々な機種を持たせてみました。

そこで出会ったのが、モックアップかと勘違いするほど軽い印象のNikonのD5600です。ダブルズームキットには70-300㎜の望遠ズームまでついていますが、それを付けても相当な軽さです。これなら非力な女性でも十分持てると確信しました。まさに求めていたカメラに出会えた想いです。

軽さとは裏腹に、カメラの機能としては本格的にしっかり作られていて、初心者が野鳥撮影を始めるにはちょうど良いスペックです。よく「最初はコンデジからスタート」などと言う人もいますが、個人的には反対です。CCDを小さくすることによる望遠効果や、デジタルズームのインチキ高倍率ではなく、APS-C以上のフォーマットの一眼レフで、きちんと光学レンズによる描写でなければなりません。そうでないと、折角芽生えた野鳥への興味や撮影することの喜びが台無しになってしまう可能性があるからです。

早速このダブルズームキットを購入し、ここから彼女の野鳥ライフがはじまりました。

使ってみて、初日から重さはまったく問題になりませんでした。首からぶらさげて10㎞近く歩きましたが、音を上げることもなく、後日筋肉痛になることもありませんでした。それよりも、一眼レフ特有の音や振動が快感だと言ってきました。今まではスマホやミラーレスしか触ったことがなかったので、「撮ったぞー!」という実感というか、手ごたえを感じたようです。

最近のカメラは良くできているので、D5600自体の写りも良好です。

また、望遠ズームの70-300も大変良くできたレンズで、AFも速く、描写も悪くありません。しかし、いかんせん望遠端で300㎜であるため、数ヵ月使うと野鳥撮影用としてはいささか物足りなくなってきました。

撮影にも馴れてきたので、もう少し鳥を大きく写したいという要望が出てきました。しかし、多くの望遠レンズは重いのが常です。Nikonには300mmF4PFがあり、大変軽くて評判の良いレンズであることは知っていましたが、300㎜なので、描写はともかく、拡大率はキットレンズと変わりません。ならばいっそのこと、200-500ズームはどうかということで、ダメ元でまたカメラ量販店に行って持たせてみました。

「こんなもの重くて持てない」と言われることを予想していましたが、その頃妻はもうすでに鳥撮り人になっていたので、予想外に「持てる」との言葉が出てきました。しばらく振り回して試させましたが、「全然大丈夫!」とのことです。まあ、買い物するときは興奮状態なので、鵜呑みにはできませんが、見た感じはそれほど違和感を感じませんでした。

ダメだったら私も使うことがあるかもしれないので、無駄にはならないか、と思って買うことにしました。ただ、この重さになると、さすがにボディのストラップだけで首からぶら下げるわけにはいかないので、たすき掛けの速写ストラップをいっしょに買い、レンズフットに取り付けるようにしました。これが大変良かったようで、こんな3㎏近いシステムにグレードアップしても、今まで同様に10㎞近く歩いてもまったく問題がありませんでした。

かくして、今では私よりも積極的にフィールドに出たがるようになり、めきめき上達し、本職の私よりも良い写真を撮るようになってしまいました。

野鳥写真を撮り始めて半年ほど経過したとき、一度撮った写真をまとめてみないか、ということで小冊子をつくることを企画しました。どうせ作るなら、単に写真を並べるだけではなく、自分と同じように野鳥に興味を持ち始めているが写真撮影に一歩踏み出せずにいる方々の参考になれば、と、前半は簡単な機材や撮影方法などの説明、後半はコメント付の写真集としました。

半年間、野鳥のことは私の野鳥の師匠でもある某K博士に教わり、撮影技術については私が伝授しました。野鳥も写真も素人だった人間が、半年間勉強したり、練習したりすることで、どのくらいの写真が撮れるようになるかという実験でもあり、まとめたものは、その指標にもなって面白いのではないかという期待もありました。タイトルは、某K博士につけていただき、「たかちゃんの、鳥さんこんにちは」になりました。

専門にやっている方々には恥ずかしい内容ですが、野鳥に全く興味がなく、一眼レフなんか触ったこともなかった人間が一からはじめて撮ったものです。

野鳥撮影は歩くので、健康にも良く、遠くを見て鳥を識別しようとしたり、図鑑を調べたり、囀りを覚えようとする行為はボケ防止にもなり、野鳥撮影は様々な副次的効果も期待できます。

20ページの小冊子ですが、これから一眼レフで野鳥の撮影を始めたいと考えておられる方々の参考になればこれほどうれしいことはありません。

サンプルページ

YILストアで絶賛販売中。

野鳥の撮影をしたいけど、躊躇されている方々に、特におすすめします。さあ、勇気を出してトリトリをはじめましょう。

Phoenicurus auroreus

関東地方では冬鳥です。

オスは色彩が綺麗で人気が高い鳥ですが、個人的にはジョウビタキのメスがダントツに可愛らしいと思います。

背中を見せてこちらを見る。これをされるともうダメです。このポーズで自分が可愛く見えることを知っているかのようです。

2019年2月14日発売。

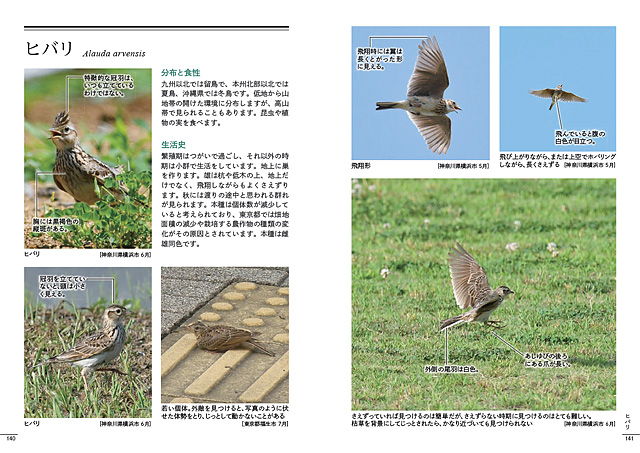

「見つけて楽しむ 身近な野鳥の観察ガイド」

編著者 梶ヶ谷 博

著 者 西 教生、野村 亮、山内 昭

発行者 森田 猛

発行所 株式会社 緑書房

A5版 216ページ

数百種類の野鳥を扱う一般的な図鑑とは異なり、本書が扱う種は身近に見られる70種ほどに限定しています。

主に

・鳥を見つける・観察する

・豆知識

・身近な鳥たち

の3部で構成されています。

野鳥の見つけ方、観察の仕方、注意事項、鳥の豆知識など、これからバードウォッチングをはじめたい方々にも分りやすく解説されていますし、熟練した方々にも別の視点で野鳥を観察するきっかけになる内容です。

後半は身近に見られる野鳥たちの写真と解説です。写真も他の図鑑ではあまり扱っていない幼鳥や、飛翔写真を可能な限り掲載してあります。

日本で見られる野鳥は500種とも600種とも言われていますが、特殊な例を除いて、市街地の公園や、少し足を伸ばして郊外の野山に出かけても、出会える野鳥はおそらく数十種類ではないでしょうか。本書はそんな野鳥たちを紹介しています。

野鳥に興味があったけど、いざはじめようと思うとハードルが高いと感じていた方も多いと思います。そんな方々におすすめできる一冊です。

目次(参考)————————————————-

はじめに

サムネイルインデックス

本書の特長と構成

鳥の鳴き声について

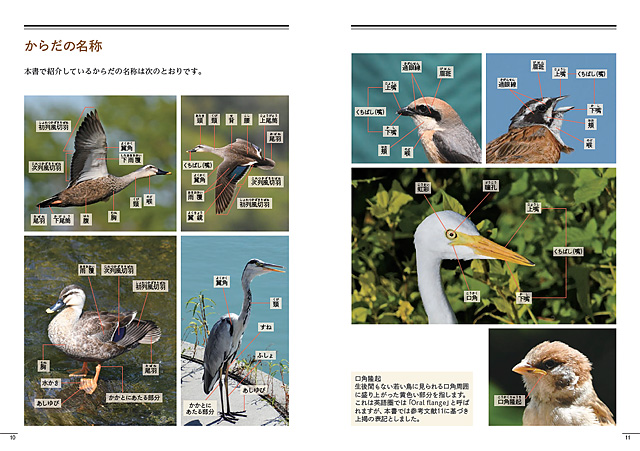

からだの名称

用語の定義

鳥を見つける・観察する

よく見られる鳥たちの名前

よく見る鳥たちの紹介

鳥の行動の原則を知りましょう

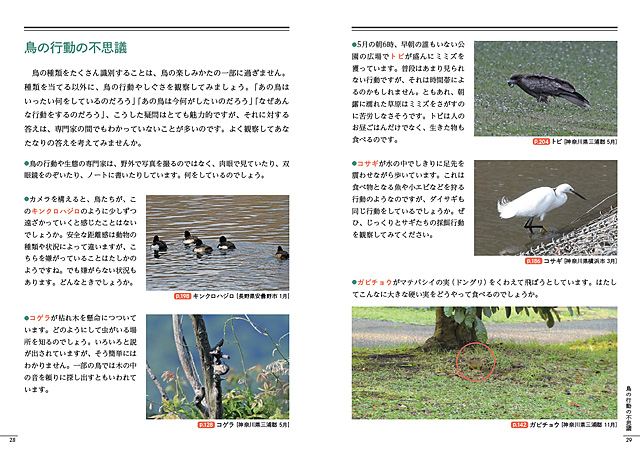

鳥の行動の不思議

鳥の世界は魅力が満載!野外で鳥たちをさがしてみましょう

いざ、いつ、どこへ?

鳥を見つけるための心がまえ

飛びかたを見よう

鳴き声を聴こう

大きさを見よう

形を見よう

色を見よう

これが一番厄介かも…背景と見分けがつかない

双眼鏡の選びかた

フィールドマナーの話

服装と持ちものの話

豆知識

ムクドリのねぐら

鳥の羽毛の撥水と尾腺分泌物

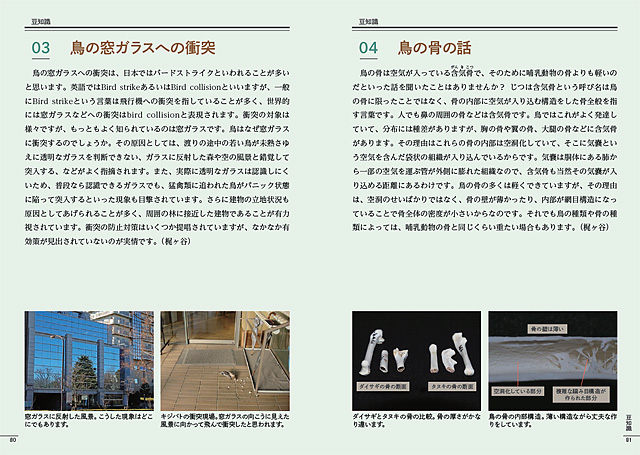

鳥の窓ガラスへの衝突

鳥の骨の話

鳥の視力

サクランボ中毒の謎

野鳥の鉛中毒

海鳥の油汚染

風切羽と翼の形

鳥の羽毛を拾ったら

猛禽類の飛翔形お役立ち情報

鳥のくちばしと食べ物

個体識別と鳥類標識調査

身近な鳥たち

ハシブトガラス、ハシボソガラス、ムクドリ、ヒヨドリ、キジバト、コムクドリ、スズメ、カワラヒワ、ホオジロ、シジュウカラ、ヒガラ、モズ、イカル、エナガ、ヤマガラ、ウグイス、オオルリ、コゲラ、アオゲラ、アカゲラ、アカハラ、キビタキ、キジ、コジュケイ、ヒバリ、ガビチョウ、ツバメ、コチドリ、オナガ、ワカケホンセイインコ、カケス、オオヨシキリ、カッコウ、アオジ、アトリ、ツグミ、シロハラ、シメ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイ、カワセミ、イソヒヨドリ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、ゴイサギ、カイツブリ、オオバン、バン、カルガモ、マガモ、オナガガモ、キンクロハジロ、ホシハジロ、ヒドリガモ、コガモ、ハシビロガモ、ユリカモメ、コハクチョウ、オオハクチョウ、トビ、ミサゴ、ノスリ、チョウゲンボウ、オオタカ

索引

参考文献

YILストアでも販売しています。どうぞご利用くださいませ。

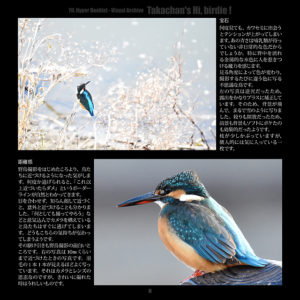

(Alcedo atthis)

野鳥撮影をはじめて、まずカワセミに魅せられてしまう人は多いのではないでしょうか。

青い生き物はそう多くはないので、最初に見た時は衝撃的でした。しかも、単に青いのではなく、金属光沢のあるシアンと青、緑が混在する不思議な色合いです。後に構造色であることを知りました。あのモルフォ蝶などと同様、色素ではなく、電子顕微鏡レベルの微細な構造によって青い波長だけ選択的に反射しているのです。

お腹は橙色で、頬や顎に白い班があり、大変色鮮やかで、人気が高いのもうなづけます。

その一方で、体は比較的小さく、高速に飛翔します。背のシアンは反射率も高く、また構造色であるが故、見る角度と太陽との関係で明るさや色合いが変わり、露出決定も困難なターゲットです。飛翔写真はなかなか撮らせてくれません。